UN 회의가 곧 열리려는 뉴욕 맨하탄에서 살점은 하나도 남겨지지 않은 손의 뼈가 발견됩니다. 그리고 그 밑에는 살아 있는 사람을 서있는 자세로 묻은 시체가 발견됩니다. 뉴욕 경찰은 이 어려운 사건을 수사하면서 몇 년전 사고로 목뼈가 부러져 거의 완전한 전신 마비 상태인 범죄 전문가 링컨 라임에게 도움을 청합니다. 그리고 링컨은 처음 시체를 발견했던 여순경 아멜리아 삭스의 도움을 얻으며 범인이 고의적으로 남긴 메시지의 의미를 찾으려고 애씁니다. 그리고 희생자가 앞으로 계속 생겨날 것이라는 것을 깨달습니다...

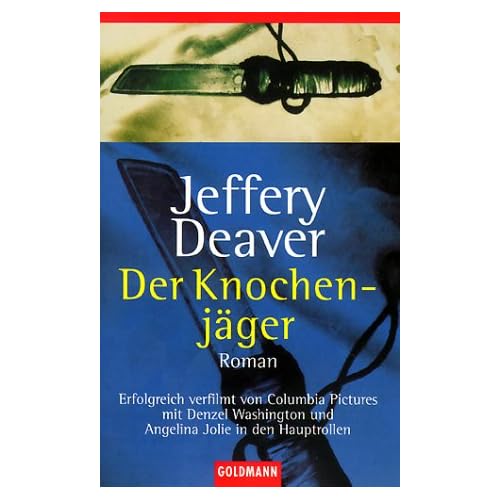

제프리 디버가 세계적으로 이름을 날리게 된 링컨 라임-아멜리아 삭스 시리즈의 첫번째 작품입니다.

아시다시피 이 작품은 덴젤 워싱턴-안젤리나 졸리의 주연으로 영화화되기도 했습니다.

더이상 몸을 마음대로 움직이지 못하는 자신의 신세를 괴로워해 자살을 시도하려는 시니컬의 결정체 링컨 라임과 아름답지만 사격술도 좋고 운전실력도 뛰어난, 그러나 전 애인과 관련한 어두운 과거가 있는 아멜리아 삭스가 어떻게 처음으로 만나 파트너가 되었는지를 알 수 있는 작품이기도 하죠.

이 두 사람이 나오는 작품들은 어쩔 수 없이 일정한 패턴이 계속 반복되는 것 같습니다.

사건 발생 - 현장 조사 - 증거물 검사 (여러가지 복잡한 검사가 이루어지죠.) - 단계적으로 범인의 프로필 작성 - 범인 추적 시작 - 또다른 사건 발생 - 현장 조사 - 증거물 검사..... 뭐 이런 식입니다.

물론 작가는 긴장감을 높이기 위해 의외의 반전을 집어넣는 등 여러 트릭을 사용합니다만 결국 이 패턴을 피할 수가 없다보니 앞으로의 진행이 미리 읽혀지는 단점이 있습니다. 하지만 이분의 작품은 전형적인 미국 소설다운 스트레이트함이 있어 신나게 잘 읽힙니다. 그리고 처음부터 영화화를 생각하고 쓴 것이 아닌가 싶을 정도로 생생한 묘사가 돋보이기도 합니다. 중간에 묘사되는 링컨의 여러가지 검사는 복잡해 보이지만 사전지식이 그다지 필요하지는 않습니다. 이 작품의 부록에는 작품 속에서 거론되는 여러 전문용어에 대한 해설이 실려 있지만 CSI 시리즈의 팬이라면 큰 어려움이 없지 않을까 싶습니다. (전 CSI를 본 적이 없습니다만.)

링컨 라임은 생각해 보니 움직일 수 없는 셜록 홈즈 같은 존재인데 조금은 너무 초인적으로 그려지는 면이 있는 것 같습니다. 아멜리아 삭스도 사실 현실감이 없기는 마찬가지구요. 현장감식 경험이 없는 순경이 갑자기 결정적인 단서가 되는 물건들을 연속적으로 너무도 쉽게 찾아내는 부분은 좀 현실성이 떨어져 보입니다. 하지만 읽기 시작하면 이런 비현실성은 그리 눈에 들어오지 않으니 그것도 신기합니다.